Descrizione

Biografia artistica scritta dal figlio Pinin e pubblicata in appendice al Diario di Gusen

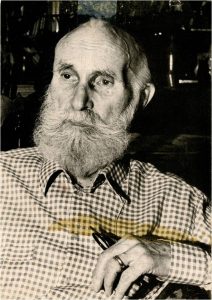

Aldo Carpi nasce a Milano il 6 ottobre 1886.

Fin da piccolo disegna moltissimo e, ancora bambino, approda nello studio del pittore Stefano Bersani, cliente del padre medico, e si appassiona subito alla pittura. Pur seguendo gli studi diviene allievo di Bersani già a dodici anni e, a diciannove, raggiunta la maturità classica, contro il parere dei suoi, che lo preferirebbero avvocato o architetto, si iscrive all’Accademia di Brera. Ma, come risulta dai dipinti precedenti, soprattutto un Autoritratto a pastello, dispone già di mezzi pittorici pari a quelli dei migliori tra i suoi futuri insegnanti. Che saranno Tallone, Mentessi, Cattaneo (fra i suoi compagni Funi, Carrà, Comboni, Penagini). Si diploma nel 1910, col massimo dei voti nella scuola di nudo, ed è dichiarato il migliore del suo corso dal presidente Gaetano Previati. Due anni dopo, nel 1912, espone alla Biennale di Venezia, e già nell’edizione successiva il suo quadro Dopo cena, che anticipa i climi della «pittura metafisica», viene premiato e acquistato per la galleria di Palazzo Pitti a Firenze.

Allo scoppio del primo conflitto mondiale, benché contrario alla guerra - è già fidanzato con Maria Arpesani - dopo la morte improvvisa al fronte del marito della sorella Cesira, chiede di partire.

Mandato prima sui Lessini, poi in Albania, inizia una serie di disegni che spedisce a casa man mano.

Durante una licenza, nel 1917, sposa Maria, poi riparte per la Serbia, come pittore ufficiale della Marina, e continua i disegni, che alla fine del conflitto pubblicherà in due album, La guerra sul mare e Serbia eroica (poi premiato), e che formano il suo primo grande e tragico ciclo sul vero, in cui la guerra è vista in tutto il suo orrore (file di profughi affamati, colerosi, gente annegata). A guerra finita nasce il primo figlio, Fiorenzo, cui seguiranno Pinin, Giovanna, Cioni, Paolo e Piero. E riprende in pieno il suo lavoro. In quegli anni inizia e sviluppa il ciclo delle «maschere», una quarantina di dipinti in cui, con modi ermetici, talora onirici, di un surrealismo spontaneo, ma anche ironici e favolistici, esprime il rifiuto delle convenzioni, delle violenze, delle imposizioni borghesi e fasciste, e la rivincita della poesia, della libertà, dei valori umani.

Però, è una produzione, la sua, non solo ricchissima, ma aperta ai più vari interessi. Instancabile e grande disegnatore, tiene sempre un album in tasca, pronto a ritrarre tutto quanto vede. Rapido ritrattista con intuizioni folgoranti, talora con pigli goyeschi (se a Gusen si è salvato e stato anche per questa bravura), nelle grandi tele dedica lo stesso tempo alla figura e ai toni di fondo. Intensa e ricca la produzione religiosa, di cui ricordiamo almeno le vetrate del Carroccio (1928) in San Simpliciano.

a Milano, la grande vetrata di Davide (1934-47) nel Duomo di Milano e i sei mosaici della basilica dell’Annunciazione a Nazareth in Israele. Innumerevoli le marine in tutte le luci (Bocca di Magra, Marina dl Pisa, Varazze, Marina di Massa, Positano, Cap Ferrat) e molte le «Venezie» (per dipingere talvolta si faceva sbarcare su un pilone in mezzo alla laguna e rimaneva lì tutto il giorno). Svariate le scene famigliari, soprattutto quelle infantili. Ma, grande narratore, certo il più vitale e vario della pittura del Novecento, ha raccontato in tante scene vicende di briganti, gente del circo, viandanti, fuggiaschi, cavalieri, incontri insoliti, attori in cui si intrecciano cose viste e fantasticate. E conta qui, per entrare nella sua pittura, anche rifarsi agli artisti a cui si sentiva più vicino, come Giotto, Piero della Francesca, Velázquez, gli antichi pittori cinesi, ma soprattutto che parlava con amore di Rembrandt, Cézanne e Goya, come lui, quest'ultimo, grande narratore, autore di cicli tragici e fantastici e pittore di bambini. Interessa però qui ricordare che la sua casa. era frequentata, non solo dagli artisti, ma anche da gente come Ferruccio Parri, Piero Martinetti, Achille Magni, il poeta Delio Tessa, che vi diceva le sue poesie e quelle del Porta (e che in casa Carpi incontrò il suo primo editore), poi da Victor De Sabata e da molti altri musicisti, Cesare Ferraresi, Dario Cagna, Gino Negri, Roberto Lupi, Gastone Tassinari, Lino Bianchi, che si impegnavano in veri concerti, spesso improvvisati.

La cattedra di pittura dell’Accademia di Brera gli viene assegnata nel 1930, e ha inizio la sua lunga attività didattica (che era stata preceduta nel. 1920 da un anno di insegnamento all'Istituto d'arte di Firenze), eccezionale sia per il numero sia per la validità degli allievi. Dalla sua scuola, che ha sempre escluso indicazioni formali e ha sempre teso ad aiutare ciascuno a trovare in sé la propria strada, usciranno artisti come Sassu, Morlotti, Cassinari, Dova, Crippa, Ajmone, Peverelli, Ballocco, Badodi, Kodra, Carlo Martini, Valenti, Filippini, Longaretti, con l'intero gruppo di «Realismo esistenziale», Guerreschi, Romagnoni, Banchieri, Vaglieri, Ceretti, Plescan, Baj, Enrica Maria Agostinelli, oltre ad allievi che poi hanno preso altre strade, come Dario Fo e don Lorenzo

Milani. Va aggiunto che nel 1947 Carpi fonda anche l'associazione Opus Laus Mariae Braidensis per aiutare gli artisti poveri.

La vicenda del suo arresto nel 1944 (il giorno dopo aver dipinto L'arresto degli arlecchini), della sua deportazione, di quanto è accaduto ai figli, soprattutto al figlio Paolo, è raccontata altrove in questo libro [Diario di Gusen]. Si nota qui solo che con i Disegni di Gusen Aldo Carpi crea il suo secondo terribile ciclo degli orrori della guerra sofferti in prima persona. A cui farà seguire, negli anni ’50, il ciclo cupo del «carabinieri», che arrestano «tutti quelli che non hanno fatto niente di male», tragica conclusione del ciclo delle «maschere». Nella sua lunga operosissima vita Aldo Carpi, dopo una prima medaglia d'oro nel 1912, a venticinque anni, alla Biennale di Brera e il premio ricordato, nel 1914, alla Biennale veneziana, ha fruito in Italia di numerosi premi. Cosi, due medaglie d'oro del ministero della Pubblica Istruzione (1918 e 1962), il premio Principe Umberto (1925), il premio Fila (1955), la medaglia d'oro di cittadino benemerito del Comune di Milano (1956) e la medaglia d'oro per benemerenze d'insegnamento (1958) dell'Accademia di Brera, di cui nel 1945 era diventato direttore per acclamazione. E altri. Nel 1948 è stato nominato membro dell' Accademia di San Luca e, l'anno seguente, dell'Accademia Cherubini. Nel 1948 diviene membro del Consiglio Superiore delle Belle Arti.

Mostre: alla Biennale di Venezia è presente in tutte le edizioni, e fruisce anche di quattro «personali», fino allo scoppio della seconda guerra mondiale. Poi, a parte l'invito per un quadro nel 1952, nonostante un appello di Borgese sul «Corriere della Sera» nel 1963 e una serie di lettere scritte da De Micheli nel 1964, la Biennale lo trascura totalmente. Ha inoltre esposto a Zurigo, Basilea, Nizza, all'Esposizione Universale di Parigi (dove gli è stata assegnata una grande medaglia d'oro per il quadro Il navicella, 1937), a Bruxelles (dove gli è stata assegnata la grande insegna d'oro del ministero del Lavoro per una serie di acqueforti, 1934), a Pittsburgh, Lugano, Bellinzona e in molte città italiane. Milano gli ha dedicato molte grandi antologiche sia in gallerie private, alla Pesaro

(1926 e 1933), alla Guglielmi (1946), alla Gian Ferrari (1940, 1963, 1965,1972) e in sedi pubbliche, alla Permanente (1941), al Circolo della Stampa (1955 e 1984), alla Rotonda della Besana (1972), a Palazzo Reale (1990). I disegni di Gusen sono stati esposti molte volte in Italia, in alcuni paesi d'Europa e negli Stati Uniti. Sue opere sono conservate in vari musei di Milano (Raccolte Civiche, Museo del Risorgimento), Roma, Brescia, Firenze (Pitti, Uffizi, Arte Contemporanea), Palermo, Piacenza, Bellinzona, Israele. Aldo Carpi muore a Milano il 27 marzo 1973